記事公開日

「災害時 SNSデマ横行」について!!

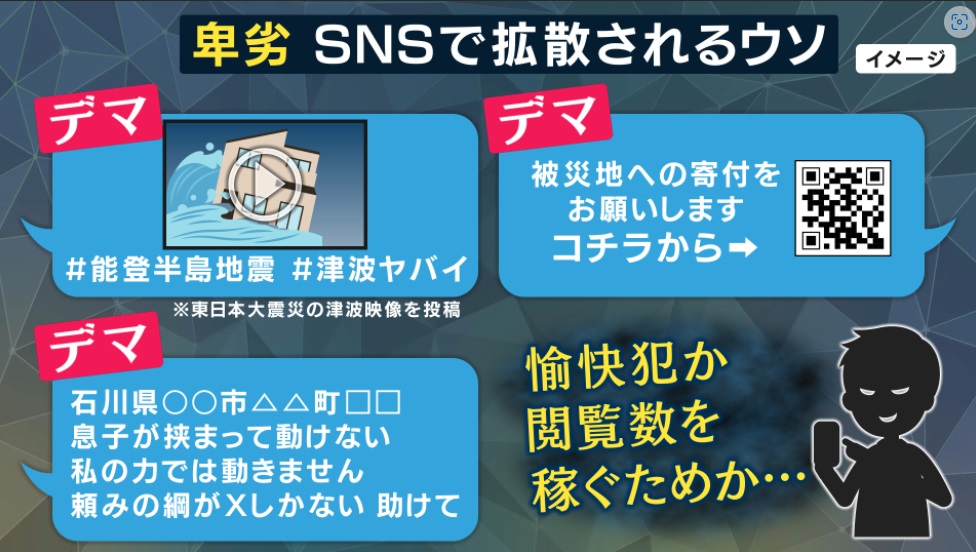

2025年3月11日の日本経済新聞に「災害時 SNSデマ横行」、「8都道府県経験、復旧の妨げ」、「東日本大震災14年」というサブタイトルが2つもある記事が掲載されました。記事の内容によると、東日本大震災では、SNS上でデマが投稿され、自治体が注意喚起するなどの対応に追われたこと。偽、誤情報の対策をどう抑止するかも重要な防災対策の一つと捉える必要があるとのことです。日本経済新聞は、2月~3月にかけて、47都道府県に調査を実施し、東日本大震災以降で災害時に自治体に関連する「偽、誤情報の投稿を確認」または「偽、誤情報が疑われる投稿などで、業務に支障が出た」と8都道府県(東京都、大阪府、石川県など)が回答。

上記のSNS上のデマ対応に乗り出している自治体は、47都道府県のうち、6割の29都道府県が具体的な対応策に乗り出してます。鳥取県はフェイク情報対応実証チームを2024年11月に発足しました。愛知県は昨年に南海トラフ地震情報が発表されたと時に、デマ拡散を避けるため、事前の対策として行政機関から正確な情報を入手するように呼びかけました。デマ発生を予測して、先回りして情報発信するプリバンキングも近年注目されているとの話です。また、2025年3月15日の日本経済新聞に気象庁が台風に関する情報を「細かく早く」伝えるようにシステム改修をするとの記事が出てました。細かく早く情報を流すことで、デマを防ぐ効果もあるかもしれません。自治体や気象庁がいち早く正確な情報を長し、デマを最小限に防ぐのは、対策として大いにありです。

多くの自治体や大企業が契約している「危機管理情報の提供サイト」があります。Specteeという会社が提供している「AI リアルタイム危機管理サービス」です。この情報提供サイトは、SNS上で飛び交っている情報をAIで瞬時に偽情報か、どこの場所で起きているのか、何が起きているのかを判断する優れものです。自治体はもちろん、企業も正確な情報が入手できるのが一番です。いつどこで何が起きているのかを把握し、早急に対策を立てるのが重要です。テレビやラジオのニュースでは、特定に場所しか伝えない可能性があります。求めている場所は、どうなっているのか??企業の場合は、サプライチェーンを守るBCP対応としても、このような情報提供サイトは必要なのではないでしょうか。

「AI リアルタイム危機管理サービス」の利用は、中小企業も利用した方がよいと思います。部品や材料の入手先が災害で納品が途絶えた場合、中小企業では選択肢がすくないので、時間でカバーするのが、良いと思います。材料や部品を提供してくれる企業の状況をいち早く知れば、対応策が打てます。まさに時は金なりですね。BCP対応ができていないと、その会社の信用にかかわります。悪い情報は、いち早く取り引き先に知らせるのが、礼儀だと思いますが、対応策がない場合、その会社以外の他社の製品を発注される場合があり、注文が戻ってこない危険があります。そのため、平時に対応策を考えて、事業を継続できる状況を作っておく必要があります。私は、こんな経験があります。ある製品を次世代モデルに変更するため、その製品の生産中止を宣言して、維持保守は5年間と期間を限定して、対応しておりました。そのときに豪雨災害が起き、その製品の部品を保管している工場が水浸しになり、一部の部品が使用不可になりました。慌てて、次世代モデルの開発を急がせましたが、お客さんに御迷惑をかけた案件になりました。そもそも、このような事態を想定して次世代モデルと現行モデルの部品の互換性を何故、確保しなかったのか??疑問に思ったことがあります。

今の時代、何が起きても不思議ではありません。自然災害だけでなく、水道管等の老朽化で起きる事故、他国からの攻撃も意識しないといけない時代です。普段から正確な情報を得て、被害が起きた場合に備えて、対応策を考えておくのが良いと思います。明るい未来は、努力しないと得られません。今週も元気に頑張りましょう。